Un raro quadro di Alessandro Fischetti a Venafro: Madonna con i Santi Simeone e Caterina d’Alessandria.

.

Alessandro Fischetti. Chiesa del Purgatorio, dalla chiesa di S. Simeone.

(Con preghiera di citare la fonte in caso di utilizzazione di questo articolo)

Da antica data una della parrocchie di Venafro era intitolata a S.

Simeone e S. Caterina d’Alessandria ed aveva la sua chiesa in quello

slargo provocato dal bombardamento americano del 15 marzo 1944 alla

salita Redenzione. Della chiesa di S. Simeone rimasero pochi ruderi, ma

si salvarono i registri parrocchiali e tre tele settecentesche di cui

due sono state trasferite (si spera provvisoriamente) nel Palazzo del

Vescovo ad Isernia (rappresentano l’arcangelo Raffaele con Tobiolo che

regge il pesce e S. Francesco di Paola) e la terza nella chiesa del

Purgatorio, oggi sede di quella parrocchia.

.

Venafro. Chiesa del Purgatorio.

Questa tela è stata posta in alto sulla parete interna della facciata. A parte i significati iconologici, rappresenta un documento di importanza sicuramente notevole per attestare autorevolmente l’attività di un pittore napoletano che produsse una buona quantità di opere ma di cui si conosce pochissimo: Alessandro Fischetti.

Il quadro di Venafro, che mostra i santi Simeone il Vecchio e Caterina d’Alessandria ai piedi di una Madonna con Bambino, infatti, è così firmato: A. FISCHETTI A.D. 1773.

Delle pitture su tela di Alessandro non si aveva notizia fino alla scoperta di questa firma sul quadro venafrano. Anzi le sue opere venivano confuse con quelle di suo padre Fedele che fu, insieme a Giacinto Diano, uno degli artisti più celebri della seconda metà del ‘700 nell’area campana.

M. Causa Picone nel 1969 scoprì l’esistenza di Alessandro dalla firma di alcuni disegni della Società di storia patria in Napoli, confermata da un inventario di mobili e quadri relativi al palazzo Carafa di Roccella a Chiaia dove aveva lavorato insieme al padre.

Qui, nel 1801, si trovavano 15 piccoli quadri ripresi da un’opera del padre, raffiguranti i Misteri del Rosario.

Fedele Fischetti si era sposato nel 1753, per cui, tenendo conto che la tela di S. Simeone riporta la data del 1773 si può ragionevolmente ritenere che Alessandro sia nato intorno al 1754-55 e che quindi l’opera di Venafro sia tra quelle del suo periodo giovanile perchè continuò la sua attività artistica almeno fino a dopo il 1805 essendo documentato in quell’anno un pagamento per tre suoi quadri monocromatici per la chiesa di S. Paolo Maggiore a Napoli.

Oltre la tela di Venafro, nel seguente anno 1774 realizzò per la

chiesa di S. Giovanni di Angri una Madonna con Bambino tra S. Giovanni

Battista e S. Margherita da Cortona e, probabilmente nello stesso

periodo, Le tre Grazie, piccolo quadro conservato al Museo S. Martino di

Napoli.

.

.

Nel 1783 terminò, insieme a C. Desiderio ed al padre Fedele, le decorazioni (e tra esse L’Aurora) nel palazzo Doria d’Angri a Napoli. Di quest’anno sono le pitture nel palazzo Cellammare (tra esse L’Allegoria delle arti liberali) e del 1792 tre quadri (La Musica, La Guerra, La Pace) fatti per la collezione del principe d’Avalos del Vasto.

Di Alessandro, oltre quattro rappresentazioni delle Stagioni, prive di data, non si sa altro, ma le poche opere individuate come sue sono sufficienti per attestare che la sua produzione si colleghi direttamente all’esperienza pittorica del padre del quale seguì quasi pedissequamente gli insegnamenti.

Lo dimostrano soprattutto le sue opere giovanili, come, appunto, la tela di Venafro, anche se la sua esperienza successiva si aprì al neoclassicismo tedesco che a Napoli si diffuse alla fine del secolo.

Il quadro venafrano fu, chiaramente, realizzato su commissione perché il tema di S. Simeone e di S. Caterina d’Alessandria era direttamente collegato alla intitolazione dell’antica chiesa parrocchiale, anche se un documento del XVIII secolo pone non pochi dubbi sulla esatta interpretazione iconografica da parte del Fischetti.

La questione non ha nulla a che vedere con le qualità formali del quadro che riflette il gusto fine secolo ormai dilagante in Napoli.

Vi si vede la Madonna, con la testa contornata da dodici stelle, vestita di una tunica rossa ed un mantello azzurro mentre regge il Bambino seduta su una nuvola circondata da putti alati.

Sulla destra una S. Caterina d’Alessandria con lo strumento più noto del suo tentato martirio, costituito dalla rota uncinata con la quale i suoi carnefici provarono a sacrificarla e che si rivolse poi verso di essi. Secondo la tradizione, infatti, Caterina fu definitivamente martirizzata mediante decapitazione con fuoriuscita di latte dalle sue vene in luogo del sangue.

Il martirio è significato dalla palma che tiene nella mano sinistra e nella corona di fiori che le viene imposta da un angioletto che si copre con un panno.

Sulla sinistra, invece, è l’immagine di S. Simeone il Vecchio rappresentato nell’atto di implorare la Madonna mentre ai suoi piedi due putti alati giocano con un paniere dal quale fuoriescono le teste di due tortore. Questo particolare chiarisce in maniera inequivocabile che il S. Simeone rappresentato è quello della presentazione di Gesù al tempio quando intervenne, oltre Maria, anche Giuseppe che, seguendo la tradizione ebraica, fece dono di due tortorelle all’anziano sacerdote.

Orbene è proprio questa precisa scelta iconografica che fa nascere alcuni quesiti.

.

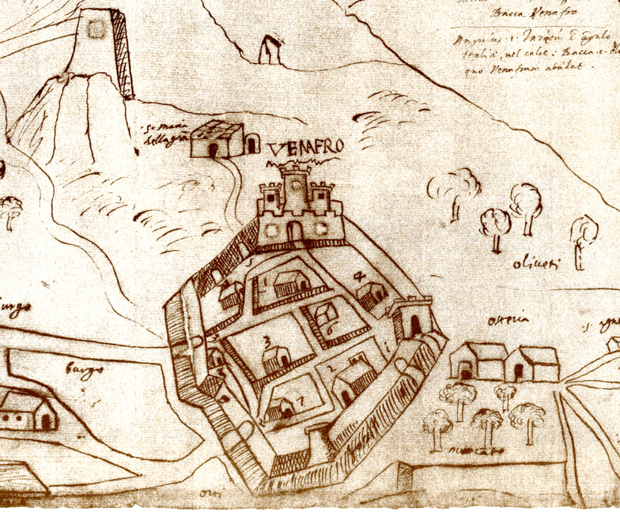

Venafro in un disegno a penna del XVI secolo.

La notizia più antica di una chiesa dedicata a S. Simeone e S. Caterina la ritroviamo in una bolla di Alessandro III del 1172 in cui vengono riportati i santi titolari di ben 23 chiese nell’ambito urbano e tra esse le chiese di S. Catharinae, S. Simeonis. L’originale, conservato nell’Archivio di Montecassino fu trascritto prima dal De Utris e poi dal Sannicola.

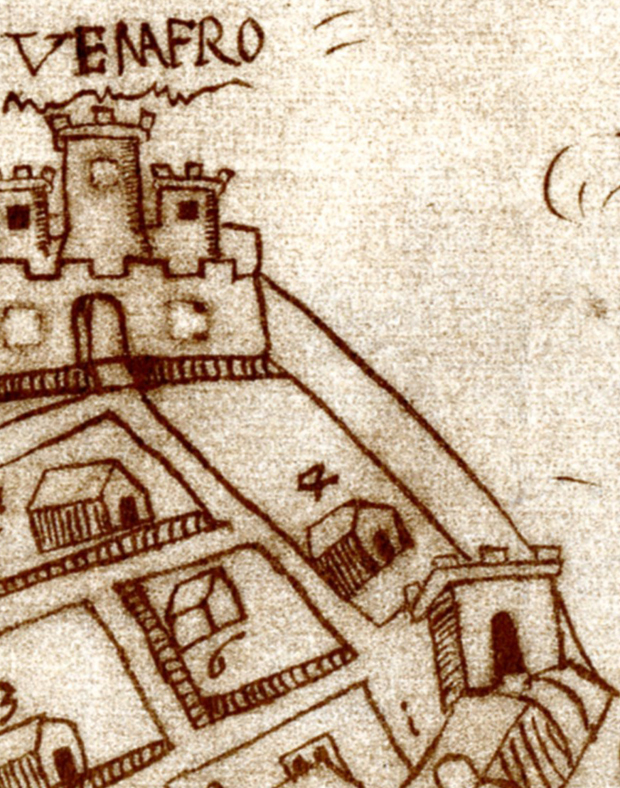

Che si tratti di S. Caterina d’Alessandria non vi sono dubbi perché la Caterina senese (1347-1380) non ancora era vissuta, ma altrettanta certezza non può dirsi per l’identificazione del S. Simeone perché potrebbe trattarsi di S. Simeone il Vecchio (cioè colui che assistette alla presentazione di Gesù al Tempio) oppure di S. Simeone vescovo, anch’esso vissuto, secondo la tradizione, all’epoca di Cristo e morto ultracentenario. In nessuno dei documenti successivi, sia che si tratti di bolle papali che di documentazioni locali, viene mai chiarito di quale Simeone si tratti.

Fa eccezione soltanto Marco Antonio Macchia che nel suo manoscritto

relativo alla Storia di Venafro, nell’elencare le parrocchie di Venafro

così riferisce: Dentro la città vi sono sei parrocchie, conforme si

pongono, e che anticamente fussero fino al numero di dieci, ne testa la

fama, che poi per la poca rendita si restrinsero a detto numero di sei.

La prima chiesa è sotto il titolo di S. Simeone vescovo, e S. Caterina

Vergine, Martire.

.

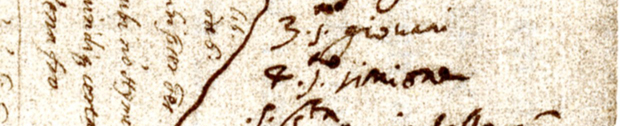

Particolare del disegno del XVI secolo con “S. Simione”

.

Se, dunque, si dovesse dare credito al Macchia, Alessandro Fischetti

avrebbe utilizzato una iconografia errata confondendo il Simeone del

tempio con il Simeone vescovo.

In realtà è il Macchia che ha riportato una dedicazione errata attribuendo il titolo di vescovo al nostro S. Simeone. Errore analogo ritroviamo in Giulio Testa, (Venafro nella storia, vol. II, p. 1016) dove addirittura si attribuisce la titolarità della parrocchia a S. Caterina da Siena senza tener conto che nel 1172 (anno della notizia più antica della dedicazione della chiesa a S. Caterina) la santa senese non era ancora nata.

Prova ne è la circostanza che ancora oggi, da antica data, la parrocchia di S. Simeone dà particolare importanza alla festa della candelora del 2 febbraio che coincide con il giorno della presentazione al tempio.